執筆者:ゆめソーラーマガジン編集部

ゆめソーラーマガジンは、福岡・佐賀・熊本の太陽光発電・蓄電池専門店「ゆめソーラー」が運営するオウンドメディアです。太陽光発電・蓄電池に関するノウハウを中心に、再生可能エネルギーや環境に関するお役立ち情報を発信しています。

近年、数十年に一度というほどの災害が各地で起きています。大規模地震や集中豪雨などによる甚大な災害リスクが高まっている現代。

災害が発生しても安全に避難できるよう、また最低限の生活ができるよう事前に準備しておくことが大切です。

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」でも、気候変動や災害への備えの重要性が伝えられています。

関連記事:SDGs「11.住み続けられるまちづくりを」世界の現状と私たちにできること

いつ来るか分からない災害に備えて、今回は家庭でもできる防災対策を紹介します。

目次

まずは、家の中の安全対策をご紹介します。

被災時に家の中でも安全に過ごせるように普段から災害に備えておくことが大切です。

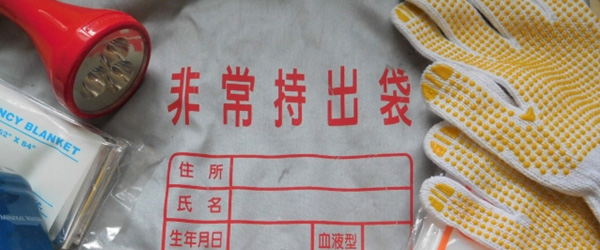

非常用持ち出し袋は、すぐに避難する必要がある場合に持っていく「必要最低限なものを入れておく袋」です。

中身には「生きていくために必ず必要なもの」と「避難をサポートするもの」を入れます。

メガネ、薬(持病がある方など)、補聴器、生理用品、おむつ、水、食品など

懐中電灯、手袋、ラジオ、携帯の充電器(電池式)、電池、救急箱、ライター、衣類、タオルなど

赤ちゃんがいるご家庭は、マザーズバッグの中身を参考にしてください。

参考:総務省消防「地震などの災害に備えて – 防災グッズの紹介」

参考:UR都市機構「赤ちゃんとママの防災対策 マザーズバッグと先取り日常備蓄で、無理をしない防災を」

電気やガス、水道などのライフラインが止まった場合に備えて、飲み物や食料を備えましょう。最低3日分、大規模災害の場合は1週間分の備蓄が望ましいとされています。

乾パンや長期保存可能な水などの用意だけでなく、日常食品のローリングストックを意識しましょう。「ローリングストック」とは普段の食料を多めに買い置きして、賞味期限が来たら消費し、消費分をまた買い足すという備蓄方法です。

水は1人1日で約3L(飲料水+調理用水)が必要とされています。他にもトイレや洗濯のための生活用水も必要です。日頃から、水道水を入れたペットボトルを用意しておくことをおすすめします。

阪神・淡路大震災では、約6割の部屋で家具が転倒したと言われています。そして、家具の下敷きになって多くの方が怪我を負っています。

地震が起きた際には「家具は必ず倒れる」と認識しておきましょう。

家具家電は、L型金具で家具と壁の桟を固定します。また、ピアノや冷蔵庫は、対策を忘れがちな家具です。倒れなくても、地震の振動で移動する場合があります。必ず対策しましょう。

家具家電は私たちを怪我させるだけでなく、出口を塞ぐこともあります。そのため、倒れた場合でも出口を塞がないように、家具の向きや配置に気を付けましょう。

東日本大震災では東北電力・東京電力・北陸電力の各エリアで広域な停電が発生しました。停電発生から3日で約80%、8日で約94%が復旧したと報告されています。しかし、地域によっては解消まで3ヶ月以上かかった地域も。

停電すると冷暖房器具が使えなくなります。東日本大震災が発生したころは、まだ雪が降り積もる寒い時期だったこともあり、自宅に発電機がないご家庭では避難所へ避難せざるを得ない状況だったようです。

また冷暖房器具が使えないだけでなく、携帯電話の充電なども不可能になります。小さいお子様や高齢の方がいる家庭では、電気は非常に重要なライフラインです。

災害に備えた家づくりにおいておすすめなのが「太陽光発電」です。

災害に備えた家づくりには、太陽光発電の設置がおすすめです。

携帯の充電やテレビ、ラジオが利用できれば、情報収集ができます。また、食料品を保存するためには冷蔵庫が必要です。小さいお子様や高齢の方がいる場合は、冷暖房も必要不可欠ですよね。

太陽光発電は、発電量が一定以上であれば家庭で電気を使用できます。くもりの日でもある程度の発電が可能なので、必要最低限の電力は確保できるでしょう。

ただし、停電時に太陽光発電を利用する場合は、自立運転モードへの切り替えをお忘れなく。事前に自立運転モードへの切り替え方法を確認しておきましょう。また、太陽光発電には蓄電機能がなく、夜間の停電時には使用できないため注意してください。

関連記事:災害時に太陽光発電の電気は活用できる?注意点と使用方法も徹底解説

蓄電池は、太陽光発電で作った電気を蓄えられる設備です。蓄電池を設置すれば、電気を無駄にしないというメリットもあります。

主流の蓄電池は、10kWh以上の容量です。十分な容量の蓄電池をフル充電しておけば、テレビや冷蔵庫、照明、携帯の充電など1日分の電力を使用できます(1日の電力使用量を12kWhとした場合)。太陽光発電とセットで設置していれば昼間に発電した電力を蓄電池に蓄えられるため、長期停電にも適応できます。蓄電池の種類によっては、オール電化製品も動かすことができます。

2019年9月に発生した大型台風では「蓄電池により冷蔵庫や扇風機が使用できて、助かった」という声もあり、蓄電池を導入する家庭は急増しています。

関連記事:家庭用蓄電池は必要?そのメリット・デメリットを解説!

電気自動車をお持ちの方は、V2Hの設置を検討してはいかがでしょうか。

V2Hとは、電気自動車の電気を自宅に放電させるためのシステムのこと。一般的な電気自動車は、家からの充電はできるものの、電気自動車から家への放電はできません。

家庭にV2Hを設置することで停電が発生時、電気自動車に貯めた電気を使用することができます。電気自動車のバッテリーは一般的な家庭量蓄電池よりも容量が格段に多いため、長期停電時の非常用電源となります。

日産リーフe+なら蓄電容量は62kWhと、一般的な家庭用蓄電池の容量と比較して5倍~10倍の容量

災害が起きた際に家族が別々の場所にいる場合は、安否の確認が必要です。

家族の安否確認のため、確認しておくことは2つあります。

災害が発生すると、携帯電話の回線が繋がらないことがあります。そのような状況になった場合の連絡方法を決めておきましょう。

災害時の連絡方法には、以下のサービスが利用できます。

事前に使い方を確認しておきましょう。体験利用もできます。

また、必要な連絡先はメモしておきましょう。携帯の電話帳に登録しているものの、電話番号を覚えていない方は多いです。

災害時に落ち着いて行動するために、避難場所や避難経路を確認しましょう。

国土交通省のハザードマップポータルサイトでは、お住まいの地域の災害リスクが確認できます。「ハザードマップ」とは、過去の災害履歴を基に災害発生時の状況や被災エリアを示したマップのこと。

ハザードマップを参考に、避難経路を決めましょう。洪水や津波、火山噴火など災害によって危険なエリアは異なります。

また、避難場所も家族で確認しておきましょう。災害の規模や状況によっては、自宅にいるほうが危険な場合もあります。

家庭での防災対策について紹介しました。

しかし、お住まいの地域や家の状況、家族構成により必要な対策は少しずつ変わってきます。ペットがいるご家庭では、ペットを避難所に連れていけないなどの制限が設けられている地域もあります。今回の記事を参考に、家族が安全に避難生活できるよう防災対策を行ってください。

災害はいつ起こるか分かりません。「いつかやろう」ではなく、早めの備えが大切です。

まずは食料や飲料水の準備など出来ることから行い、太陽光発電やV2Hの設置なども検討してみてみましょう。

記事をシェアする

年中無休 10:00~20:00 (年末年始を除く)

Contact

太陽光発電や蓄電池のことや費用についての

ご質問・ご相談はお気軽にご相談ください。